|

|

|

|

Version 2.05a - 2015 |

|

Standard "Augenverband" |

|

|

|

Augen

reagieren vor allem nach operativen Eingriffen empfindlich selbst auf

kleine Hygienemängel. Entsprechend umsichtig muss der Wechsel eines

Verbandes erfolgen. Ein guter Standard schafft daher die Grundlagen für

eine rasche und komplikationsfreie Ausheilung. |

|

|

|

Wichtige Hinweise:

- Zweck unseres Musters ist es nicht,

unverändert in das QM-Handbuch kopiert zu werden. Dieser

Pflegestandard muss in einem Qualitätszirkel diskutiert und

an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.

- Unverzichtbar ist immer auch eine

inhaltliche Beteiligung der jeweiligen Haus- und Fachärzte,

da einzelne Maßnahmen vom Arzt angeordnet werden müssen.

Außerdem sind etwa einige Maßnahmen bei bestimmten

Krankheitsbildern kontraindiziert.

- Dieser Standard eignet sich für die

ambulante und stationäre Pflege. Einzelne Begriffe müssen

jedoch ggf. ausgewechselt werden, etwa "Bewohner" gegen

"Patient".

Dieses Dokument ist auch

als Word-Dokument (doc-Format) verfügbar.

Klicken Sie hier!

|

| |

|

Standard "Augenverband" |

| Definition: |

- Augenverbände werden angelegt, um Wundauflagen

zu fixieren oder um das Auge ruhigzustellen. Die Wahl der Verbandsform

erfolgt durch den Arzt in Form einer Verordnung.

|

| Grundsätze: |

- Wir sind uns stets bewusst, dass das Augensekret infektiös sein könnte.

- Das Auge ist ein sehr empfindlicher

Körperbereich. Es besteht bei allen Pflegemaßnahmen eine erhöhte

Verletzungs- und Infektionsgefahr. Es wird daher stets sanft und

behutsam gearbeitet.

- Der Verbandswechsel wird von vielen Bewohnern als unangenehm empfunden. Wir müssen daher stets einfühlsam vorgehen.

- Alle Materialien, die mit dem Auge in Kontakt kommen, müssen steril sein. Alle übrigen Materialien sind zumindest keimarm.

|

| Ziele: |

- Die Heilung der Augen wird gefördert.

- Krankhafte Veränderungen sowie Heilungsverzögerungen werden zeitnah erkannt.

- Infektionen werden vermieden.

- Die Schmerzbelastung des Bewohners wird auf ein Minimum reduziert.

|

| Vorbereitung: |

Material

|

Wir stellen das notwendige Material bereit:

- Kompressen

- Verbandsschere

- 0,9%ige Kochsalzlösung

- Augenklappe, sterile Augenkompresse

- sterile Tupfer

- hautfreundliches Pflaster

- Einmalhandschuhe

- Nierenschale

|

Organisation

|

- Wir kontaktieren den behandelnden Arzt bzw.

Augenarzt. Wir lassen uns alle relevanten Informationen geben. Sofern

dieser die Anweisungen nicht schriftlich darlegen möchte, erfolgt die

Einweisung telefonisch. Wir halten die ärztlichen Vorgaben in der

Pflegedokumentation fest. Es gilt dabei das Prinzip "v.u.g."

("vorgelesen und genehmigt").

- Die Pflegefachkraft führt eine hygienische Händedesinfektion durch und zieht die Einmalhandschuhe an.

- Der Bewohner wird über die anstehende Maßnahme

informiert und um Zustimmung gebeten. Auch bewusstlose Bewohner werden

informiert.

- Die Pflegefachkraft bringt den Oberkörper des

Bewohners in eine leicht erhöhte Lage. Ggf. wird dafür das Kopfstück

des Bettes nach oben gefahren.

- Bei liegenden Bewohnern wird der Kopf leicht in

Richtung Pflegekraft geneigt. Nach Möglichkeit wird der Verbandswechsel

jedoch im Sitzen durchgeführt. Ideal ist es, wenn der Bewohner seinen

Kopf an einem festen Gegenstand oder an einer Wand anlehnen kann. Der

Kopf ist dann beim Verbandswechsel sehr ruhig.

- Die Pflegefachkraft fährt das Bett in eine angenehme Arbeitshöhe.

- Eine ggf. vorhandene Brille wird auf dem

Nachttisch abgelegt. Die Brille wird stets auf den Bügeln gelagert, um

das Risiko von Beschädigungen des Glases zu reduzieren.

|

| Durchführung: |

Wechsel des Verbandes

|

(Hinweis: Die Vorgehensweise kann je nach verwendetem Augenverband variieren.)

- Die Pflegekraft löst vorsichtig die Augenklappe

und den alten Verband. Um die empfindliche Gesichtshaut zu schützen,

fixiert die Pflegekraft die Haut am Pflasterrand und erzeugt eine

moderate Gegenspannung. Die Pflegekraft sollte also nicht am Verband

zerren.

- Die Pflegekraft bittet den Bewohner, die Augen

zu schließen. Sie feuchtet die Kompressen mit der Kochsalzlösung an und

reinigt das Auge äußerlich. Sekret, Ablagerungen sowie Salbenreste

werden entfernt. Die Wischrichtung erfolgt in Richtung

Augeninnenwinkel. Die Pflegekraft übt dabei keinen Druck auf das Auge

aus. Nicht entferntes Sekret ist ein idealer Nährboden für Keime.

- Die Pflegekraft achtet auf Anzeichen für eine sich entwickelnde Infektion; insbesondere auf Rötungen.

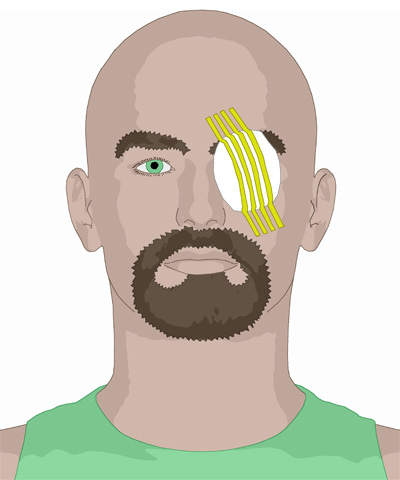

- Die Pflegekraft legt die sterile Augenkompresse

auf das Auge auf. Die dem Auge zugewandte Seite muss steril bleiben und

darf nicht berührt werden. Der Bewohner wird ggf. gebeten, den Verband

festzuhalten. Eine ggf. in der Augenkompresse vorhandene Naht muss nach

außen weisen.

- Mit zwei bis drei Plasterstreifen fixiert die Pflegekraft die Kompresse samt Augenklappe.

- Die Pflegekraft stellt sicher, dass die

Lidspalte unter dem Verband geschlossen bleibt. Sie prüft auch, ob sich

der Verband bei Kaumuskelbewegungen oder bei Mimikbewegungen ablöst.

- Die Pflegekraft erkundigt sich beim Bewohner,

ob der Verband unangenehm ist. Der Bewohner wird ermuntert, sich bei

Schmerzen umgehend bei einer Pflegekraft zu melden.

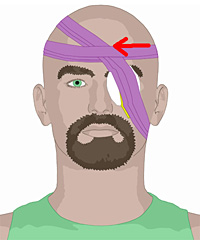

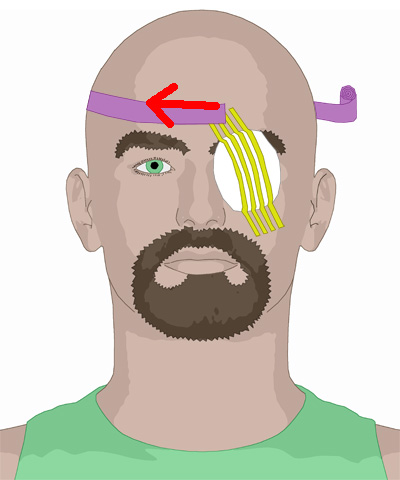

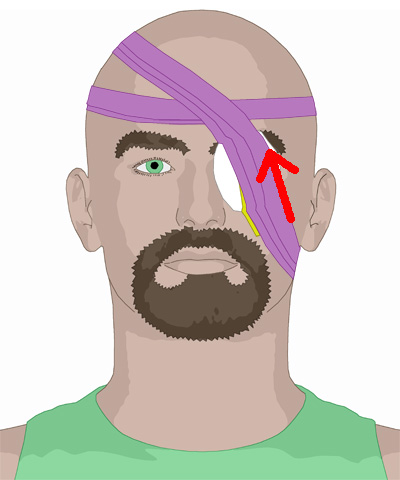

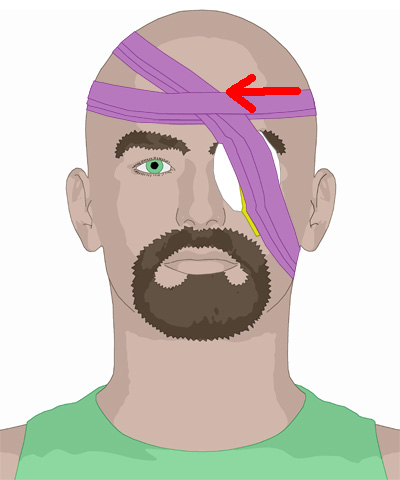

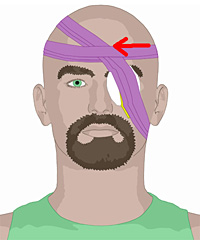

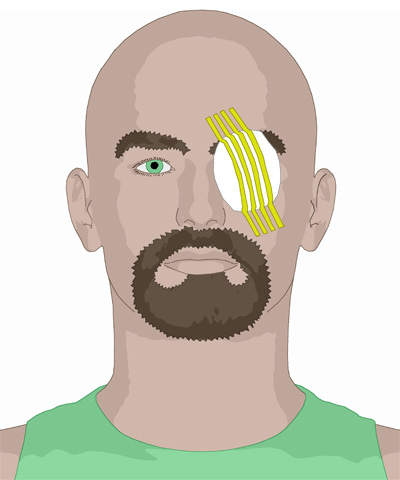

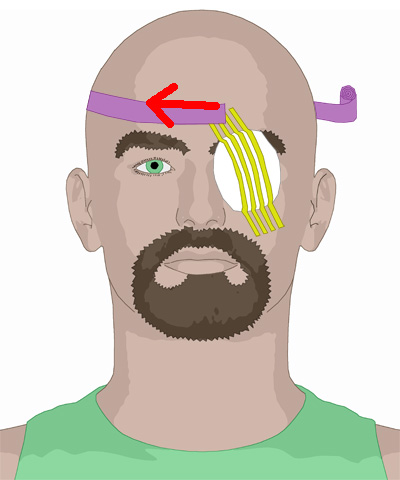

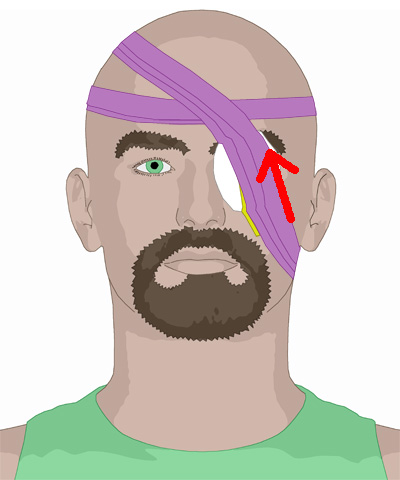

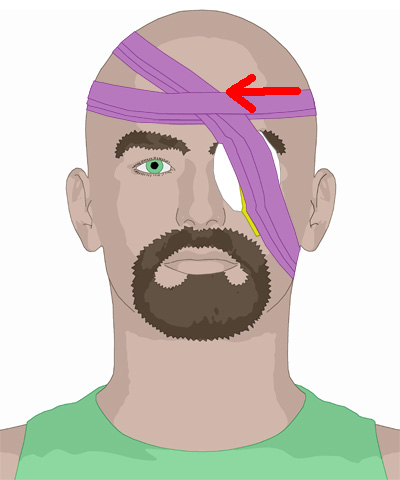

Anlegen eines Druckverbands mit einer elastischen Binde:

1. Schritt

2. Schritt

3. Schritt

4. Schritt

|

Verbandsformen

|

Je

nach Schädigung des Auges werden verschiedene Verbände genutzt. Die

Entscheidung, welcher Verband verwendet wird, trifft der Arzt.

- Einfacher Augenverband: Hierbei handelt es sich

um eine ovale Augenkompresse, die mit 2 bis 3 Pflasterstreifen

befestigt wird. Die Pflaster werden parallel zum Nasenflügel von oben

nach unten angebracht. Eine ggf. vorhandene Brille kann am Tag über dem

Verband getragen werden. In der Nacht sorgt ggf. eine Augenklappe für

den notwendigen Schutz des Auges. Ein solcher Verband schützt

insbesondere vor Infektionen und wird z.B. nach Netzhautoperationen

angelegt.

- Uhrglasverband: Eine transparente

Plexiglaskappe wird mit den bereits vorgefertigten Haftstreifen über

dem Auge fixiert. Da der Verband das Auge wie eine Glocke luftdicht

abschließt, beschlägt das Glas. Es bildet sich eine feuchte Kammer.

Gleichzeitig wird der Bereich vor dem Eindringen von Fremdkörpern sowie

vor Druckeinwirkung geschützt. Dieser Verband wird etwa bei fehlendem

oder bei unvollkommenem Lidschluss genutzt, um das Auge vor dem

Austrocknen zu schützen.

- Druckverband: Mehrere Schichten aus

übereinandergelegten Kompressen werden mit Pflasterstreifen oder mit

einer elastischen Binde über dem Wundbereich fixiert. Alternativ kann

auch ein Pflaumentupfer genutzt werden. In den ersten beiden Tagen nach

einem operativen Eingriff (etwa einer Enukleation / Ausschälung des

Auges) können mit diesem Verband Nachblutungen vermieden werden. Er

wird vom Arzt entfernt.

- Hohlverband: Es handelt sich hierbei um eine

Kunststoffsiebplatte, die direkt (also ohne eine weitere Kompresse)

über dem Auge aufgebracht wird. Notwendig ist dieser Verband z.B., wenn

das Auge nach einer Hornhautübertragung vor Druck, vor Zugluft und vor

Infektionen geschützt werden muss. Die Löcher ermöglichen es dem

Betroffenen, sich zumindest teilweise visuell zu orientieren.

- Salbenverband: Dieser Verband soll aufgetragene

Salben möglichst lange am Auge halten und einwirken lassen. Nachdem die

Salbe in den unteren Bindehautsack eingebracht wurde, legt der Arzt /

die Pflegekraft die Kompresse auf und fixiert diese per Siebklappe.

Notwendig ist dieser Verband etwa nach operativen Eingriffen im Rahmen

der Therapie von altersabhängiger Makuladegeneration.

- Binokulus: Es handelt sich um einen

beidseitigen Augenverband, der eine absolute Ruhigstellung des

geschädigten Auges sicherstellen soll. Wenn nur ein Auge mit einem

Verband versorgt wird, wird dieses den Bewegungen und den

Pupillenreaktionen des sehenden Auges folgen. Es werden daher beide

Augen geschlossen und mit Kompressen verdeckt. Alternativ können für

die Fixierung Binden genutzt werden, die in Kreistouren vom Nacken über

die Augenbrauen und Augen unter den Ohren und zurück zum Nacken geführt

werden ("Rollverband").

(Hinweis: Ein beidseitiger Augenverband sollte nur dann genutzt werden,

wenn ein einseitiger Verband nicht ausreichend ist. Der totale Verlust

der Sehfähigkeit stellt für Bewohner eine enorme Einschränkung der

Lebensqualität dar. Überdies steigt das Risiko von Stürzen und

Unfällen.)

|

Hinweise

|

- Wenn der Bewohner durch den Verband vollständig

oder weitgehend seiner visuellen Fähigkeiten beraubt wird, reagieren

viele mit Hilflosigkeit und Angstzuständen. Dieses insbesondere bei

gleichzeitigen demenziellen Erkrankungen. Wir wirken dann beruhigend

auf den Bewohner ein.

- Wir achten darauf, dass der Bewohner alle

notwendigen Gegenstände (Getränke, Rufanlage usw.) in direkter

Griffweite findet. Wir beschreiben dem Bewohner, wo diese liegen.

- Wir stellen sicher, dass Wertgegenstände ggf.

gesichert werden. Der Bewohner soll sich während des temporären

Verlustes der Sehfähigkeit keine Sorgen wegen etwaiger Diebstähle

machen müssen. Diese Maßnahme erfolgt grundsätzlich unter Zeugen.

- Wenn ein Augenverband längere Zeit getragen

werden muss, sollte ein Weg gefunden werden, um dennoch die Haare

waschen zu können. Wir kontaktieren dafür ggf. erneut den Augenarzt.

|

| Nachbereitung: |

- Die verwendeten Hilfsmittel werden entsorgt bzw. gesäubert und desinfiziert.

- Bei Problemen wird der behandelnde Augenarzt informiert und ggf. ein Termin vereinbart.

- Die Pflegekraft führt eine hygienische Händedesinfektion durch.

- Dem Bewohner wird ggf. die Brille wieder aufgesetzt.

- Der Bewohner wird befragt, ob er weitere Wünsche hat. Bei der Gelegenheit kann ihm ein Getränk angeboten werden.

- Alle Maßnahmen werden umfassend dokumentiert.

- Nach einiger Zeit kontrollieren wir noch einmal

den korrekten Sitz des Verbandes. Insbesondere kann ein Verband zu

locker sein und sich lösen.

- Ggf. wird die Pflegeplanung aktualisiert.

|

| Dokumente: |

- Leistungsnachweise "medizinische Pflege"

- Pflegebericht

- Pflegeplanung

- Bogen: Fragen an den Arzt

|

| Verantwortlichkeit / Qualifikation: |

|

|

| |

| |

|

| |

| |

|

Weitere Informationen

zu diesem Thema |

|

|

|

|

Schlüsselwörter für diese Seite |

Auge; Augentropfen; Augensalbe; Wunde;

Augenverband; Verband |

|

| Genereller

Hinweis zur Nutzung des Magazins: Zweck unserer Muster und

Textvorlagen ist es nicht, unverändert in das QM-Handbuch

kopiert zu werden. Alle Muster müssen in einem Qualitätszirkel

diskutiert und an die Gegebenheiten vor Ort anpasst werden.

Unverzichtbar ist häufig auch eine inhaltliche Beteiligung der

jeweiligen Haus- und Fachärzte, da einzelne Maßnahmen vom Arzt

angeordnet werden müssen. Außerdem sind etwa einige Maßnahmen

bei bestimmten Krankheitsbildern kontraindiziert. |

|